保育園に行き初めて2週間…最近ようやく少し慣れたみたいで、朝泣く回数が減ってきました(*^^*)

担任の先生、加配の先生の話によると、最近教室から出て園内をズリバイで自由に探検するようになったそうです。

●保育園や療育園を検討中の障害児パパママ

言葉の理解がまたまた前進!今までは放り投げてたのに、『ちょうだい』で渡してくれるように

さて、赤ちゃんとのやり取りで楽しい『どうぞ、ちょうだい』ですが、これ一体何歳くらいの子ができるやり取りかご存じでしょうか?

あくママが調べたところ、早い子は10ヶ月~、ゆっくり目な子は1歳3ヶ月~だそうです。だいたい1歳くらいが平均でしょうかね?

まぁ、興味がなければやらなくて当然だし、渡したくなかったらいくら頂戴って言ってもくれませんからね(^^;

別にこのやり取りができないからってどうってことはないと私は思います。

それくらいの感覚なので、あくちゃんにも特に練習などはせず。リハビリの待ち時間などにたまーに『どうぞ~』とか言って遊んでる程度です。

それがどうしたことか、先日何気なくそれちょうだい~と言って手を出すと、しっかり渡してくれるじゃありませんか(゜o゜)!!

うっそー!と思って何度も『どうぞ』と『ちょうだい』を繰り返すと、受け取るのも手渡すのも完ぺき!いつの間にかやりとりの意味が分かるようになったみたいです。

先日の発達検査でも言語理解は1歳程度だったので、発達どおりですね。

保育園でもお友達があくちゃんに電車のおもちゃを渡してくれたりするそう。

さらに『箱にモノを入れる』もマスター!課題の認知がちょっと進んできた?

先日の発達検査で不通過となった項目に『箱にモノを入れる』と言うのがあったのですが、先日何気なくカバンを見たら私のカバンにバスのおもちゃが入っている。。。

公園でレジャーシートの上で遊ぶために持ってきたものですが、さっきあくちゃんに遊ばせるために出したはずなのに。

娘がしまったのかな?と思って再びあくちゃんの前に差し出すと、なんとそのバスを持ってカバンの中に入れたのです!

これには本当にびっくり。今までカバンでも箱でも出すの専門で、入れるなんてしたことなかったのに。

あくちゃんは新版K式発達検査でも認知ー適応の療育はDQ34と低め。8ヶ月相当なので、まだカバンにモノを入れるなんてできないと思っていたけど…

カバンの用途を多少は理解したのかなぁ。だったらすごくうれしんですが。。。

ちなみに家に帰っておもちゃの箱で同じように中に入れるように促してみたらちゃんと出し入れしてました。すごい成長です(*^^*)

認知が伸びたのは、目線が高くなったから?…お座りが出来たらもっとできること増えそうなのにな

うつ伏せでおもちゃを箱に入れる様子を見ていて思ったのですが、うつ伏せの姿勢だと頭の位置が低くて箱の中身って見えにくいんですよね。

最近手支持姿勢ができるようになって中を覗き込めるようになったので『あ、こうなってるんだ』ってわかったのかなと思っています。

箱やカバンの中身が見えるようになったから、中に何かを入れるものだっとわかるようになったとしたら。。。お座りができるようになったらさらに目線が高くなるので、もっと色んなことを理解できるようになると言うこと。

しかしあくちゃんは低緊張が重度でまだまだ体幹グニャグニャ。

座るためにグッとお腹周りに力を入れるのが継続できません。

いつかできるようになればいいけど、いよいよ2歳になるのでちょっと不安になっています(´;ω;`)

2歳までにお座りできないと将来は歩行不可?遺伝子疾患の場合はどうなのか?

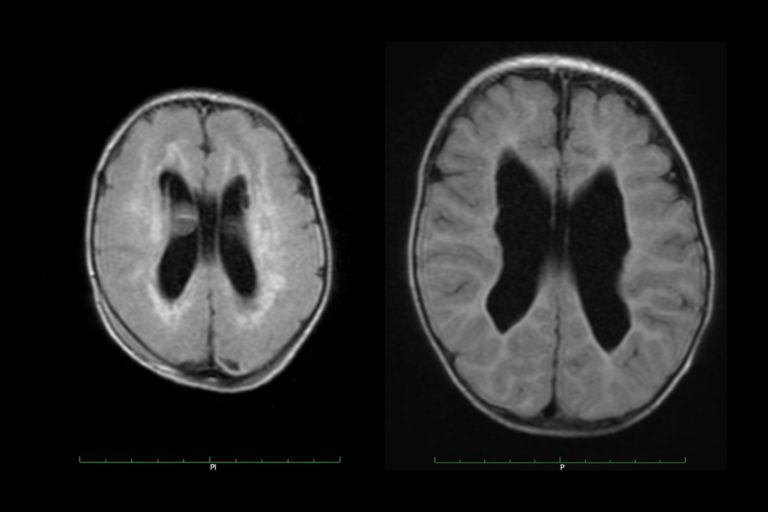

以前に脳性麻痺関連の記事で書いたGMFCS(脳性麻痺児の予後予測指標)によると、

2歳の誕生日までに【他の姿勢から座位が取れる】ができないと、将来制限のない実用的な歩行(レベル1)は不可となっています。

脳性麻痺の子が「いつまでに何が出来たら将来歩けるようになるのか」という基準が気になったので調べました。各年齢の発達具合か…

あくちゃんはあと1週間ほどで2歳ですが、他の姿勢からどころかお座り自体できません。

セッティングして座らせても嫌がって泣いちゃうし。泣きながらでもなんとか1~2分は手をついて座れるレベルですが、これは9ヶ月からずっと同じ。

いや、むしろよくわかってなかった9ヶ月の方が座ってたかも(笑)

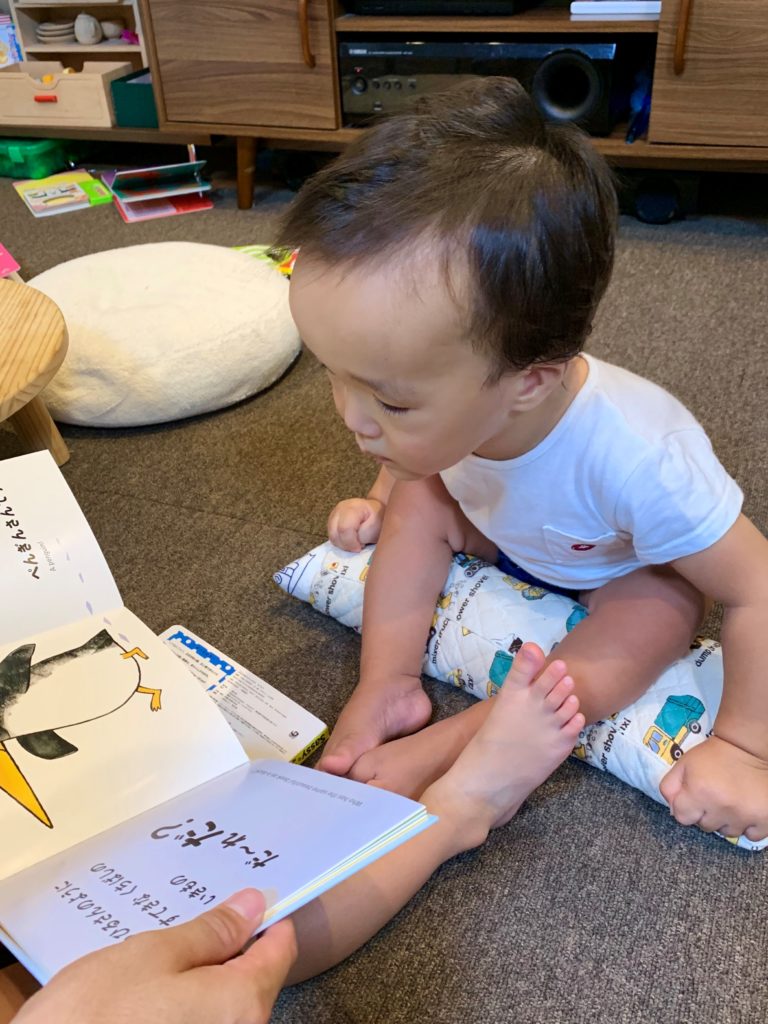

こちら9ヶ月前のあくちゃん…絵本見る余裕あるんかい!!!

脳性麻痺の症状に、筋肉がつきにくいというのがあるそうです。あくちゃんは痙性などの明らかな麻痺はないのですが、なんせ体幹が育たないので、脳のダメージのせいで筋肉がつきにくいのかなぁと最近思ってます。

GMFCS的には2~4歳までの間に自力座位&交互性のハイハイができると制限ありつつも歩行できるみたいなので、まだまだ諦めずにリハビリ頑張るべしですが。

そもそもGMFCSは脳性麻痺児の発達指標ですが、体質的に低緊張を持つ遺伝子疾患のこどもには適用できるのか?

どうなんでしょうね(^^;

まとめ:認知を伸ばすには姿勢も重要!できるリハビリを頑張ろう

今はコロナの影響で外出自主中なので、外来リハもお休み中。

さらに保育園に行きはじめてめてリハビリの頻度はだいぶ減ったような気がします。

でも、隙間時間を見つけて歩行器に乗せたり、担いで歩行練習をしたり、今はできることをやるしかない!

引き続き、座位やハイハイの習得頑張ろうと思います(*^^*)

そうやっていくうちに認知面も進んでいくはずと今回の成長で確信を持てました!

外出自粛大変ですが、頑張ってコロナ禍を乗り越えましょう~(^^)/